作業を開始する前に、この説明書を最後までお読みになって、組立と調整の手順を理解していただくようお願いします。

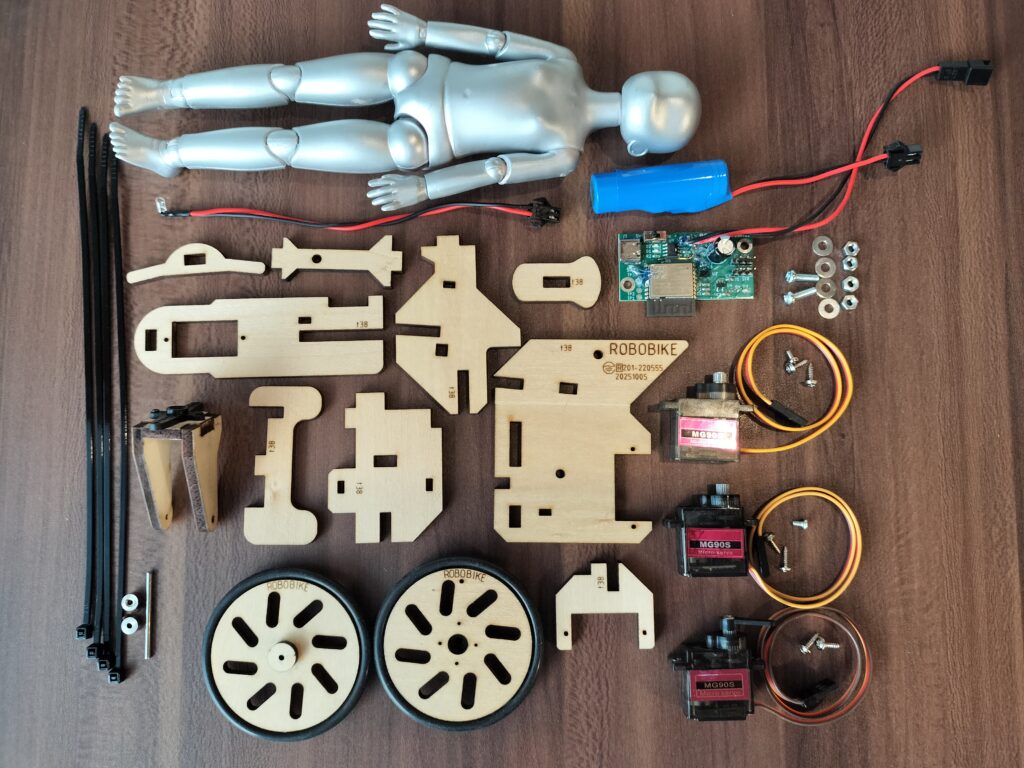

1. 部品リスト

組立の前に、部品がすべてそろっていることを確認してください。

| 名称 | 数量 | 備考 |

| フレーム 1~9 | 1式 | シナベニヤ |

| 前輪 | 1 | ゴムタイヤ、ハブ取付済 |

| 後輪 | 1 | ゴムタイヤ、サーボホーン取付済 |

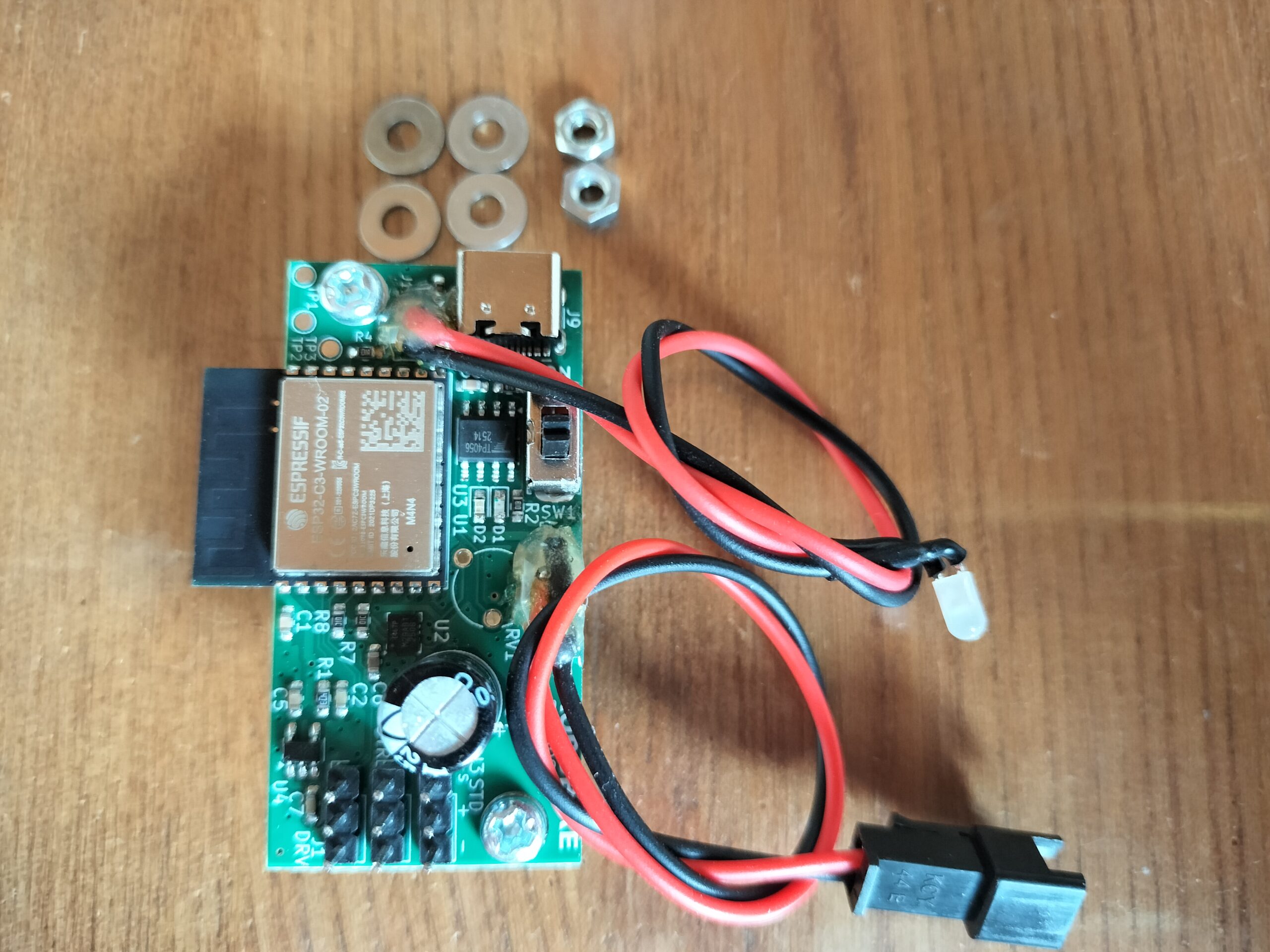

| プリント基板 | 1 | 前照灯LED、電源ケーブル付き |

| ドライブモーターサーボ | 1 | |

| ステアリングサーボ | 1 | |

| サイドスタンドサーボ | 1 | サーボホーン取り付け済 |

| 充電池 | 1 | 800mAh |

| ロボット人形 | 1 | 塗装済 |

| 結束バンド 2.5X200mm | 10 | 予備を含む |

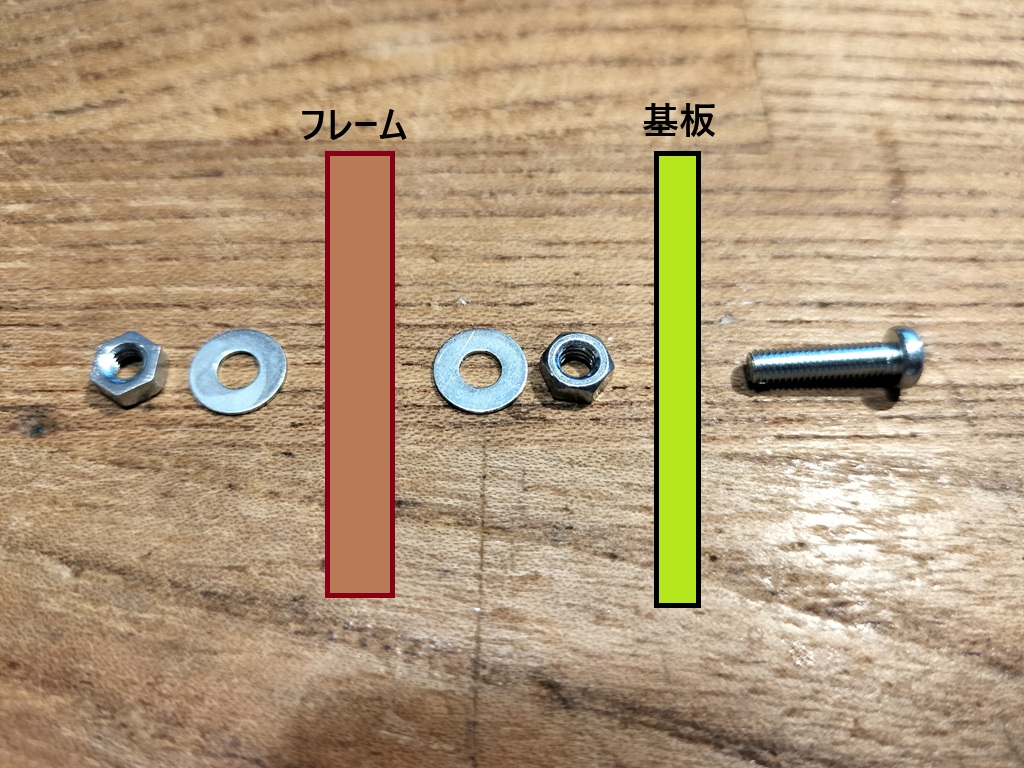

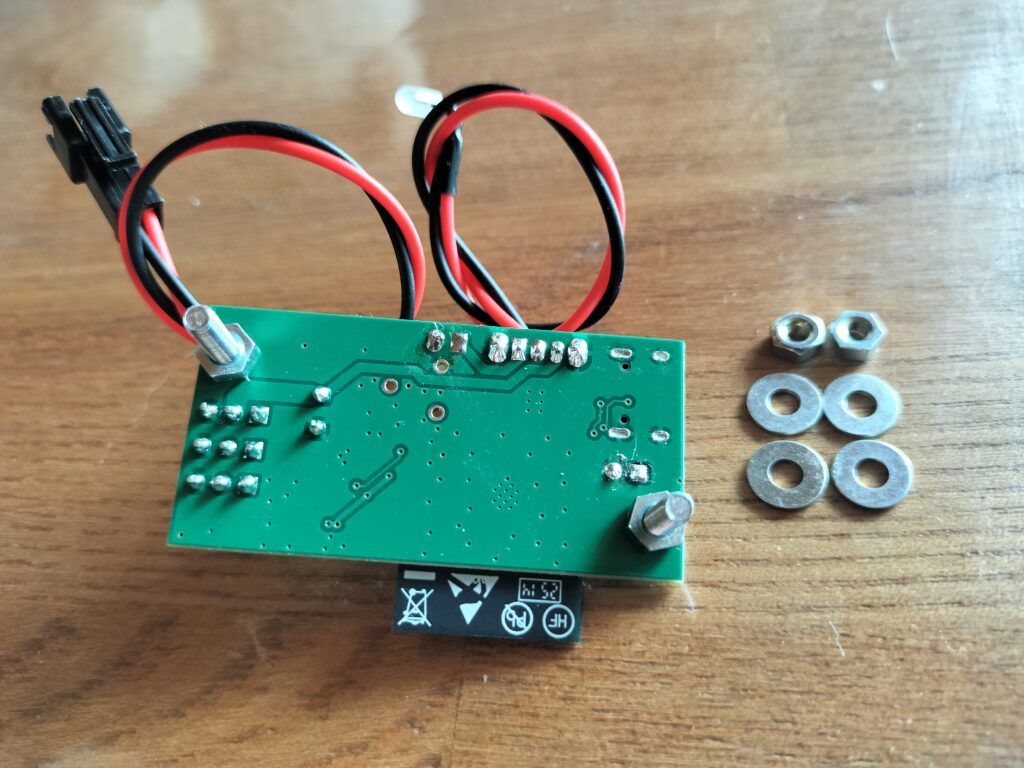

| ビス M3X12 | 2 | 基板に取付済 |

| ナット M3 | 4 | 2個は基板に取付済 |

| ワッシャ M3 | 4 | |

| 車軸 Φ2.0 | 1 | |

| ホイールストッパー Φ2.0 | 2 | イモネジ付き |

| タッピングビス 2X8 | 6 | サーボ取付用 |

| ビス M2.5X4 | 2 | サーボホーン取付用 |

| 対辺1.5 L型6角レンチ | 1 | イモネジ締め付け用 |

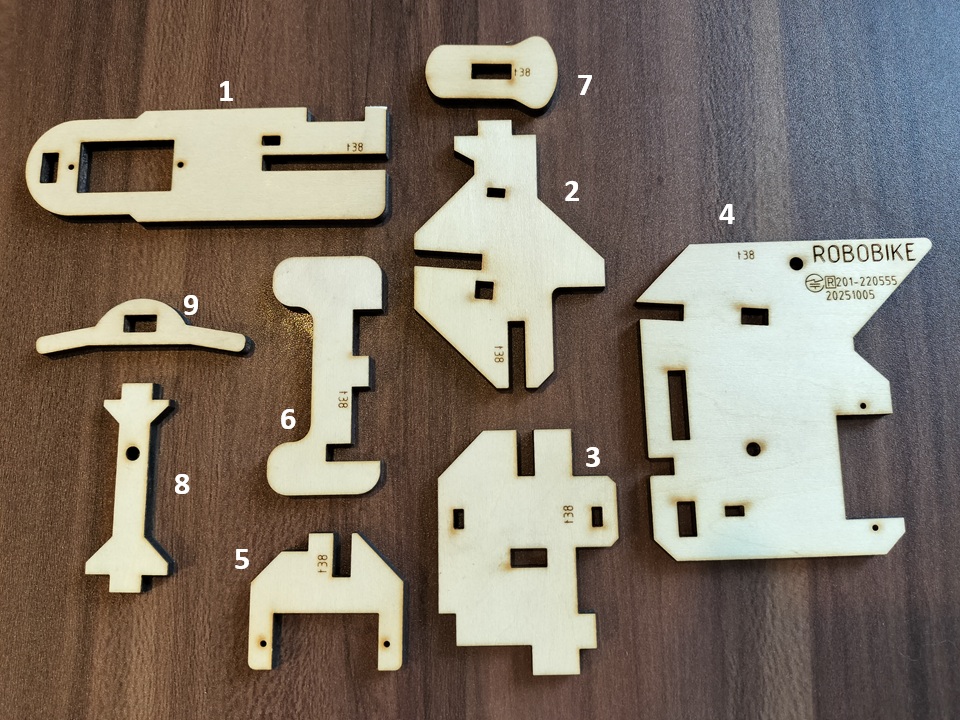

2. フレームの組み立て

まずNo.1,2,3を組み合わせてから、No.4という順序でスリットに差し込んでいきます。そのあとNo.5,6,7,8,9の順序で組み立ててください。

接着の前に、部品同士がスリットの奥までしっかりと差し込まれているかを慎重に確かめてください。

No.7の部品はマーキングを下向きにすると入りやすいです。

すべてのスリットが奥まできちんと差し込まれているのを確かめたら、差し込んだところの隅に接着剤を少量づつ付けて、スキマに浸みこませて固定します。

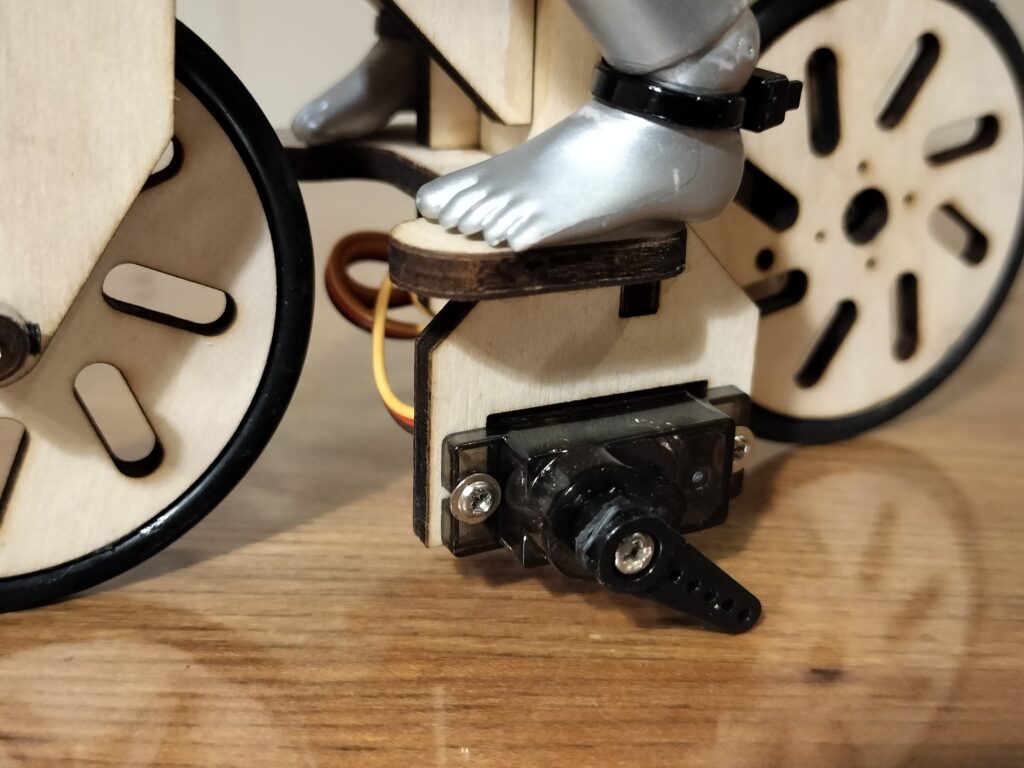

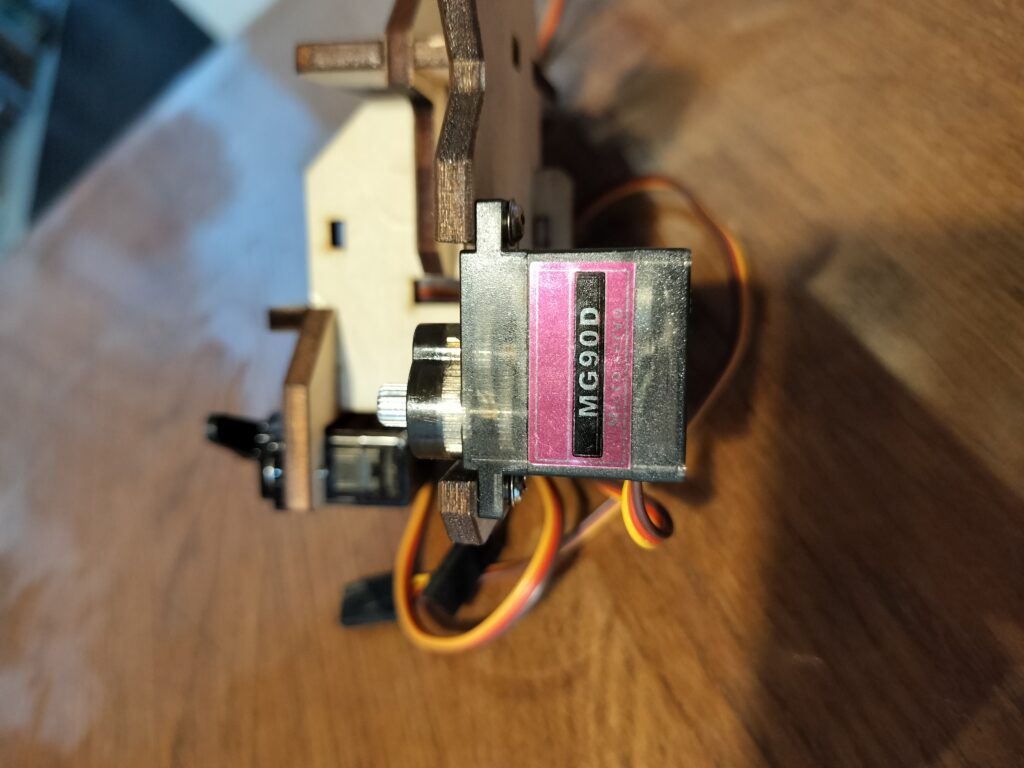

3. サーボの取り付け

サーボマウントNo.5に、サイドスタンドサーボを取り付けます。写真のように左外方から挿入し、軸が前方になる向きに取り付けてください。すでにサーボホーン(スタンドアームとして利用)は取り付け済みなので、外さずにそのまま使用してください。取り付けには「木ねじ(タッピングビス)2X8 2本」を使用します。

他のサーボの取り付けも同じ木ねじを使います。

ステアリングサーボをNo.1の上から挿入して取り付けます。

次にドライブサーボを取り付けます。出力軸が下になる向きで、フレームの右側から差し込んで取り付けます。

木ねじでサーボを取り付けたら、後車輪を出力軸に差し込んで、ホーン取り付けビス(M2.5X4)で締め付けます。

4. プリント基板の取り付け

先に基板の取付穴2か所にM3X12ビスを差し込み、ナットで締め付けます。写真のような順序で、右からビス、基板、ナット、ワッシャー、フレーム、ワッシャー、ナットの順に組んで締め付けます。

ビスと基板がキットの段階で取り付け済みになっているバージョンでは、フレームの穴にビスを差し込んで両側にワッシャを挟み、ナットをかけて締め付ければOKです。

5. 前照灯の取り付け

基板につながっている前照灯LEDをハンドル支柱の穴に後ろから差し込みます。

コネクタを基板から出ている電源ケーブルの先のコネクタに差し込んでロックが掛かるところまでしっかり差し込んでください。逆向きに挿すことはできない形状になっていますが、無理に挿してプラスマイナスを逆接すると、大電流が流れて回路を焼損する危険があります。

6. 配線の接続

基板上のスイッチがOFF(下方へスライド)になっていることを確かめてから、サーボから出ているケーブルのコネクタを基板上の3ピン端子に接続します。サーボの接続は下から順に、ドライブ、ステアリング、サイドスタンドとなります。

コネクタを挿す向きは、茶色の線が車体前方です。向きを間違えないように、奥までしっかり挿してください。逆に挿すと動作しません。

前照灯のケーブルは2ピンの端子に接続します。黒線が下方(または車体前方)になる向きに挿してください。向きを間違えると点灯しません。

すべてのケーブルを接続出来たら、フレームNo.4の下の方に開いている穴に結束バンドを通して、ケーブルの余った部分をたたんで縛ってください。ケーブルを固定しないまま走行させると、軽い車体の揺れに対して重いケーブルが遅れて動くので、制御がうまく行かず転倒しやすくなります。

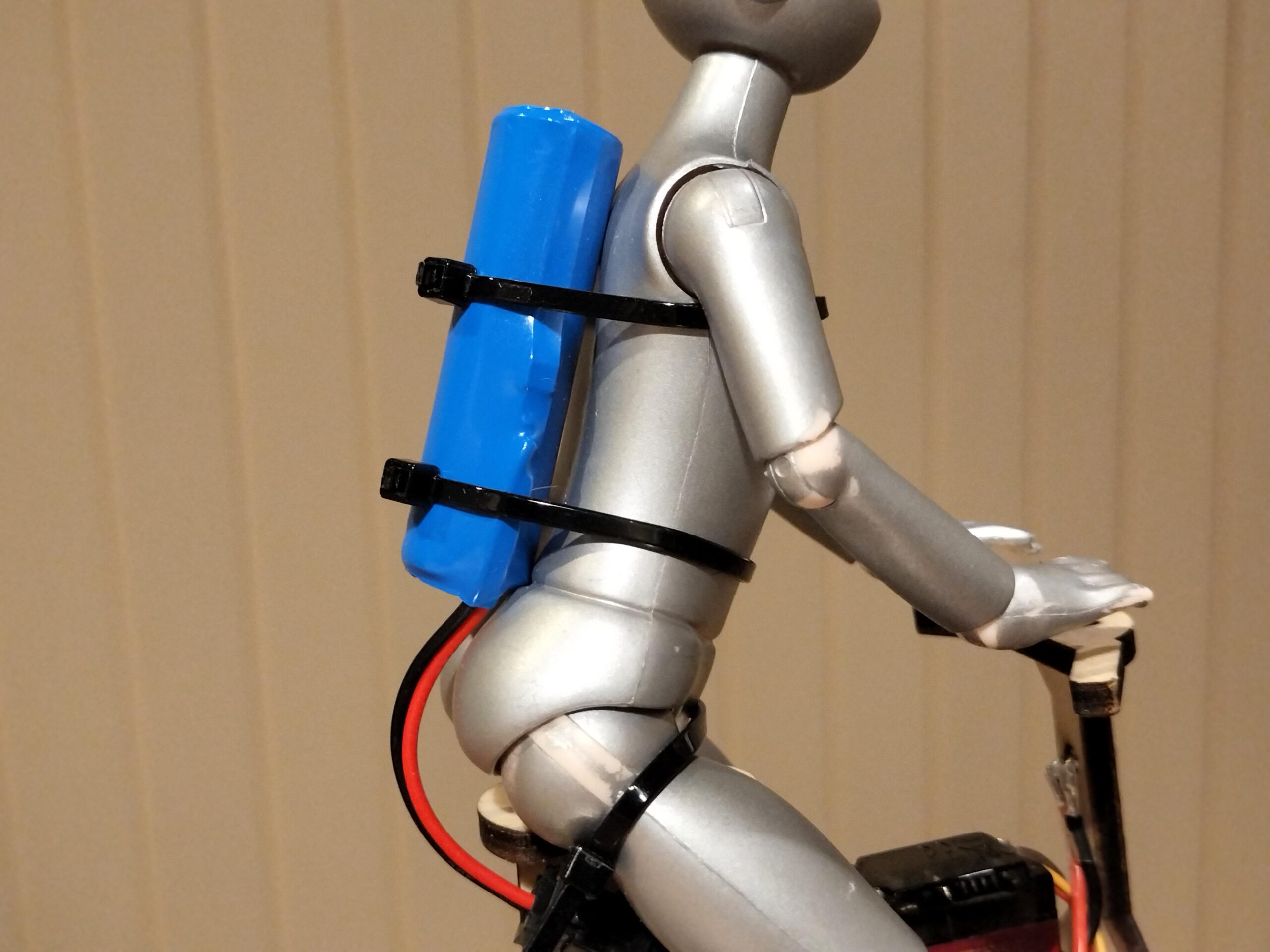

7. ロボット人形、電池の取り付け

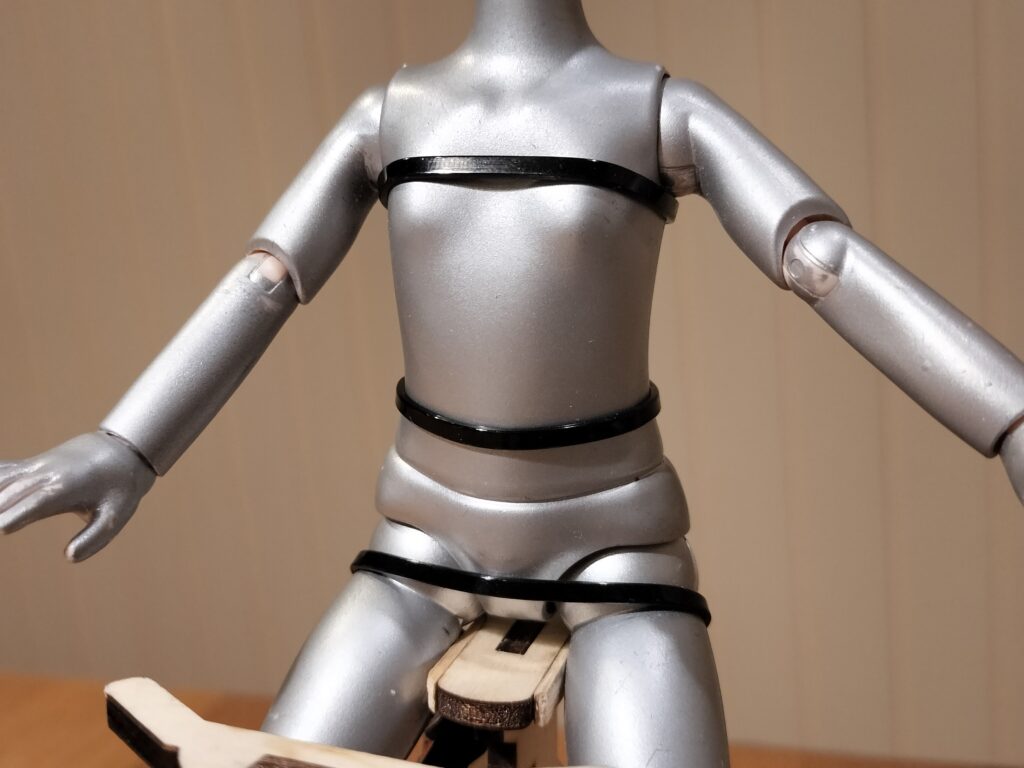

ロボット人形の頭を前に向かせてから、写真のポーズを取り、サドルに座らせます。両太ももの内側がサドルに接する状態にして、足首を結束バンドでしっかり縛ります。自動二輪に乗る方は二―グリップという言葉をご存知だと思いますが、ROBOBIKEも両足でフレームを挟み、身体と車体を一体化することが重要です。

手についてはどの方向に向けても走行できますが、ハンドルに手を掛けた状態が基本姿勢となります。

写真の姿勢になるように、胴体を前傾させて、重心の前後位置を適正にする必要があります。関節を曲げたりひねったりして調整してください。

電池はロボットに背負わせ、結束バンド2本できつく縛ります。ズレ防止のため、電池の配線が出てくる付近の、人形の腰のくびれと電池のカドが接するところに少量の瞬間接着剤を付けておくとよいでしょう。

人形は写真のように、腰と左右の足首にも結束バンドを掛けて、しっかりとフレームに固定します。

人形と電池をフレームに固定したら、基板から出ている電源ケーブルと電池を接続します。コネクターはロック機構がありますので、しっかりロックが掛かるまで差し込んでください。配線の色が食い違っていることがありますが正常ですので、コネクターの向きを合わせて差し込んでください。

8. 電源ON、フロントフォーク、前輪、後輪の取り付け

コネクタをすべて接続し、向きに間違いがないか確認出来たら、電源スイッチを上方にスライドしてONにします。

この時、前照灯が淡く点灯していれば正常動作を示しています。また、ステアリングは直進位置、スタンドは停車位置、ドライブモータは停止になっています。

車体に手を触れずに静置状態を継続すると、数秒おきに前照灯が一瞬消えます。これはジャイロの静止状態を記憶する動作が自動で行われたことを示します。

電源がONしたら、フロントフォークを直進方向に向けてサーボの出力軸に差し込み、M2.5X4のビスで固定します。

このとき、できるだけまっすぐ直進方向を向く角度にして、奥までしっかり差し込みますが、サーボ出力軸のかみ合いの具合で完全には合わないので、ほぼまっすぐ前を向くように取り付けたら、後にスマホを接続してから調整画面で合わせます。

フロントフォークをサーボ出力軸に固定出来たら、前輪をフォークの間に差し入れ、車軸を通します。フォークの両側に同じくらいの長さが飛び出すまで差し込んだら、車輪がクルクルと連続で回転するか、ガタが無いかを確かめてください。ガタなく軽く回るようでしたら、両側からホイルストッパーを差し込んでください。

対辺1.5mmのL型レンチでイモネジを軽く締め付け、もう一度、前輪がガタなく軽く回転するかを確認して、しっかりイモネジを締め付けます。

次に後輪をドライブサーボの出力軸に奥まで差し込んで、M2X4のビスを締め付けます。

9. スマートフォンの接続

スマートフォンを接続する前に、電源を切って、充電器と基板のUSBコネクタをTYPE-CのUSBケーブルでつないで充電をしておいてください。充電中は赤、満充電になると青のLEDが点灯します。

充電が完了したら充電ケーブルを外し、電源スイッチをONにします。スマートフォンの設定でWiFiの親機を選択する画面を出し、SSIDが ROBOBIKE-012ABC のようなアクセスポイントに接続します。012ABCの部分は、個体ごとに違った数字になります。パスワードはありません。

接続に成功すると、自動的に操作画面が表示されるはずですが、接続しても表示が出ない場合は

http://192.168.4.1

にアクセスしてください。

- 「この接続ではインターネットにアクセスできません、この接続を使い続けますか?」というような警告が出た場合は「はい」を選択してください。

- ROBOBIKE 1台に付き、スマートフォン1台を接続できます。2台目以降を接続しようとした場合、「接続処理中...」というような表示が繰り返されて、接続に失敗します。

10. ニュートラルの調整

ROBOBIKEを走行させる前に、ステアリングの直進方向、サイドスタンドの角度を調整します。

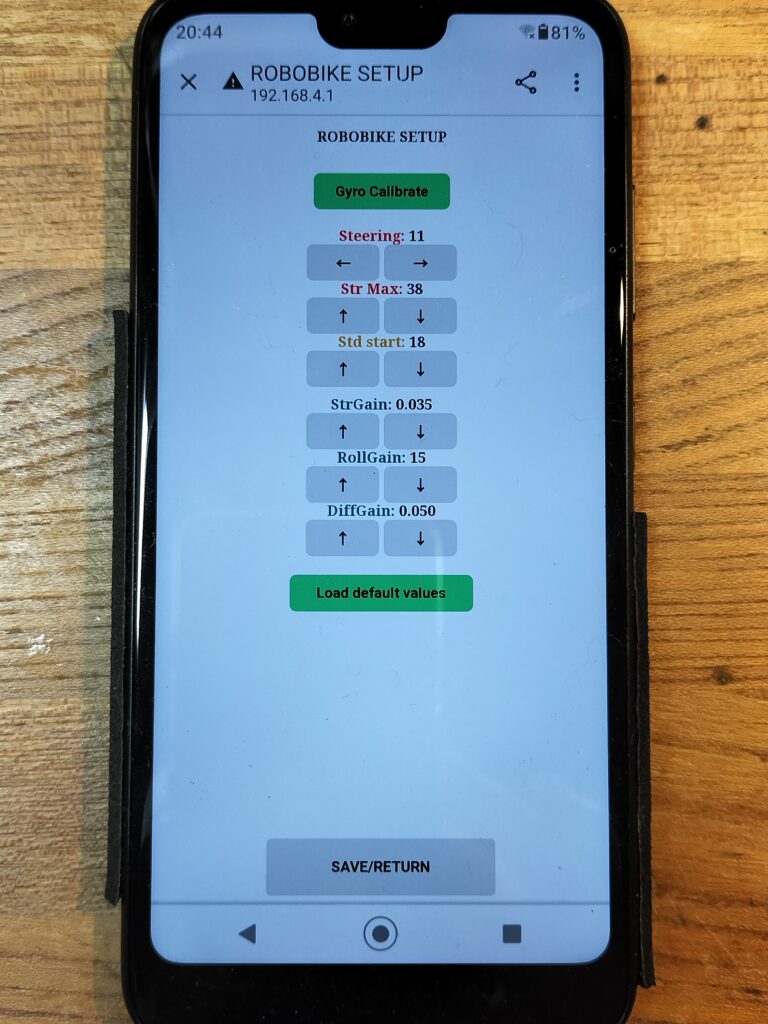

スマホを接続できたら、操縦画面の下の [ADJUST/SETUP]ボタンをタップして調整画面に移動します。

なお、初回接続時には自動的に調整画面が開くようになっています。

- ステアリング直進方向の調整

フロントフォークの向きがまっすぐ前方に向くよう、STEERINGの[←][→]ボタンをタップして、ニュートラルを調整します。

前方から見て、前輪と後輪が一直線になるよう調節してください。

STEERINGの数値が+-15に達してもまっすぐにならない場合は、ステアリングフォークの取り付けを直す必要があります。

前輪を取り外し、フロントフォークを抜き、STEERINGの値を0に戻してから、セレーションのかみ合いをずらして挿しなおしてください。 - サイドスタンドの角度調整

発車するときに車体が垂直になるよう、サイドスタンドの角度を調整します。

人形を手で支えて垂直に保持しながら、STARTING VERTICAL ADJ. の下にある[←][→]ボタンをタップすると、サイドスタンドが出てきて、スタート時の垂直保持の角度まで床を押して車体が立ち上がります。スタンドが出た状態で、手を離したときにギリギリ倒れない角度になるよう、左右ボタンをタップして調整してください。

スタート時に車体が傾いていると、その方向に曲がって転倒してしまいます。 - [SAVE/RETURN]ボタンをタップして、調整結果を不揮発メモリ―に保存します。

上記の調整は、基本的に組み立てた後に一度だけ行えばOKです。

ただし、転倒させた場合や、室温が変化したとき、長期保管の後などは調整がずれることがありますので、うまく走らない場合は再調整してみてください。

11. 走行前の点検項目

- ステアリングフォークの取り付けにガタはないか

- ステアリングサーボの取り付けにガタは無いか

- 前輪はスムーズに回転するか

- ドライブサーボの取り付け、後輪の取り付けにガタは無いか

- ゴムタイヤが全周にわたりしっかり接着されているか

- 電池の充電は済んでいるか

- ロボット人形が左右に傾いていないか、サドルに密着しているか

- プリント基板に指で力を加えて、取り付けにガタが無いか

- フレームの組み合わせ部分にガタがないか

- ジャイロ、ステアリング、スタンドの較正は済んでいるか

- 電源ONで停止中、ジャイロの自動ゼロ機能が働いて前照灯が数秒ごとに点滅しているか

- 配線のコネクタが抜けていないか

12. 走行

なるべく平坦で広い床を確保してください。1m X 2m程度の広さがあれば最小限の走行は可能ですが、可能な限り広い場所で走らせてください。一般の住宅ですと、廊下やリビングでフローリング仕上げの床が最適です。タタミや絨毯の床は適していません。クッションフロアのような表面が柔らかい床は、走行に支障はありませんが、停車時にサイドスタンドが反発して転倒することがあります。

なお、金属製の床は、転倒したときに回路が短絡して火災の恐れがあるため、絶対に避けてください。

以下に操縦画面の各ボタンの動作を説明します。

| FORWORD | 停車状態なら走行開始/走行中であれば直進 |

| STOP | スタンドを出して停車 |

| LEFT | 左旋回開始 |

| RIGHT | 右旋回開始 |

13. スリープモード

ROBOBIKEは、10分以上無操作状態が継続すると、省電力スリープモードに入ります。スリープモードでは通信機能を含めすべての動作を停止しますので、解除するにはいったん電源スイッチを切ってから、もう一度ONにしてください。

14. 注意事項

こちらのページに注意事項をまとめてありますので、一読を願います→https://robobikejp.com/manual02

- 周囲の温度が20℃を下回ると、走行速度が上がらず、転倒しやすくなる場合があります。

この場合、満充電にすると電源電圧が上がり、改善する場合があります。

暖機運転モードで数分間空転させ、ドライブサーボの回転が上がるようにするのも安定走行に効果があります。

15. ファームウェアのアップデート

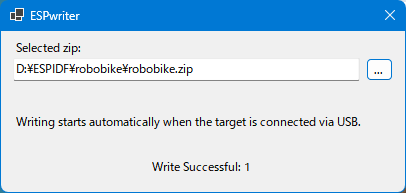

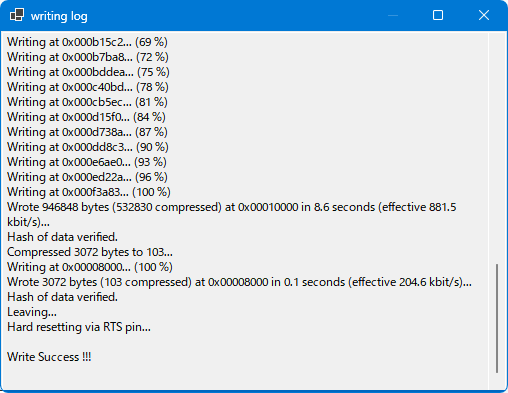

ROBOBIKEは下記の手順でファームウェア(マイコンのプログラム)を書き換えることができます。

書込みツールを動作させるため、インターネットに接続された Windows11 が載ったPCをご用意ください。

- 書込みツールのzipファイル(espwriter.zip)を章末のリンクからダウンロード

・zipファイルの大きさが約40Mバイトと大きいのでご注意ください。

・ファイルのダウンロードに際し警告が出る場合がありますが、ダウンロードを続行してください。 - zipファイルをWindowsPCにコピーし、適当なフォルダを作って展開

(ex. C:\robobike\espwriter\.....) - 書き込むファームウェアのzipファイル(robobikeyymmdd.zip)をダウンロード

(ex. C:\robobike\robobike251001.zip)

このzipファイルは展開不要ですので、2.で作ったフォルダなどにそのまま置いてください。 - 書込みツール(ex. C:\robobike\espwriter\espwriter.exe)を起動、[…]ボタンを押し、3.のzipファイルを指定

「このファイルの作成者を確認できません。実行しますか」という表示が出た場合は「実行する」を選んでください。

「.NET 8 ランタイムをダウンロードしてインストールしてください」という表示が出る場合は、指示に従いインストールしてください。 - PCとROBOBIKEをUSBケーブルでつなぎ、ROBOBIKEの電源をON

- ROBOBIKEの接続を検知すると自動でログ画面が開いて書込みが始まり、30秒程度で終了

- Write Success の表示が出たらROBOBIKEの電源をOFF、ケーブルを外す

以上となります。

- 書込み中は、PCとROBOBIKEの電源や接続を切らないでください。書き込みを中断した場合、ROBOBIKEがダメージを受けて使用できなくなることがあります。

- 新しいファームが書き込まれると、調整値がリセットされることがありますので、走行の前に再調整してください。

書込みツールのダウンロードはこちら

ファームウェアのダウンロードはこちら

・変更履歴

| 日付 | バージョン | 摘要 |

| 2025.10.28 | 1011 | 調整画面変更 |